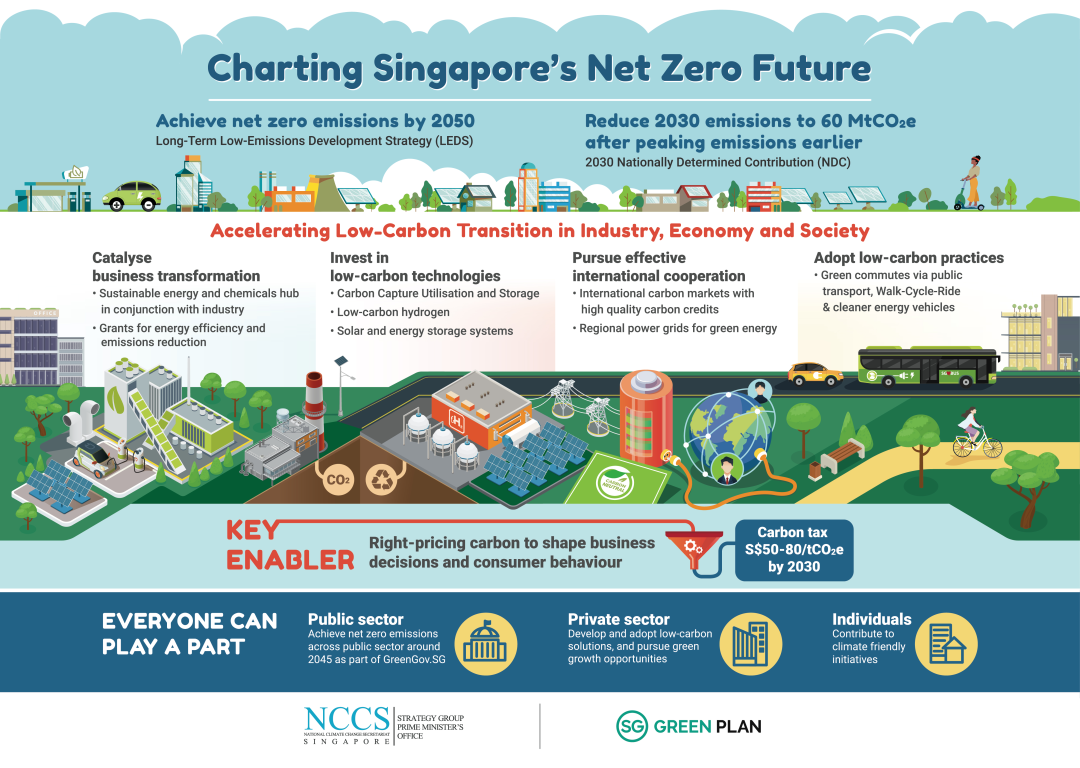

2025年2月10日,新加坡政府向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交了2035年的国家自主贡献(NDC):新加坡计划在2028年达到温室气体排放峰值,随后逐步减少至2030年的6251万吨,并最终在2035年将排放量降至4500万至5000万吨之间[1]。

新加坡提交的2035年NDC是其气候行动的重要升级,首次明确了新加坡2035年的减排水平,将推动新加坡实现2050年的净零排放目标。

来源:新加坡国家气候变化秘书处

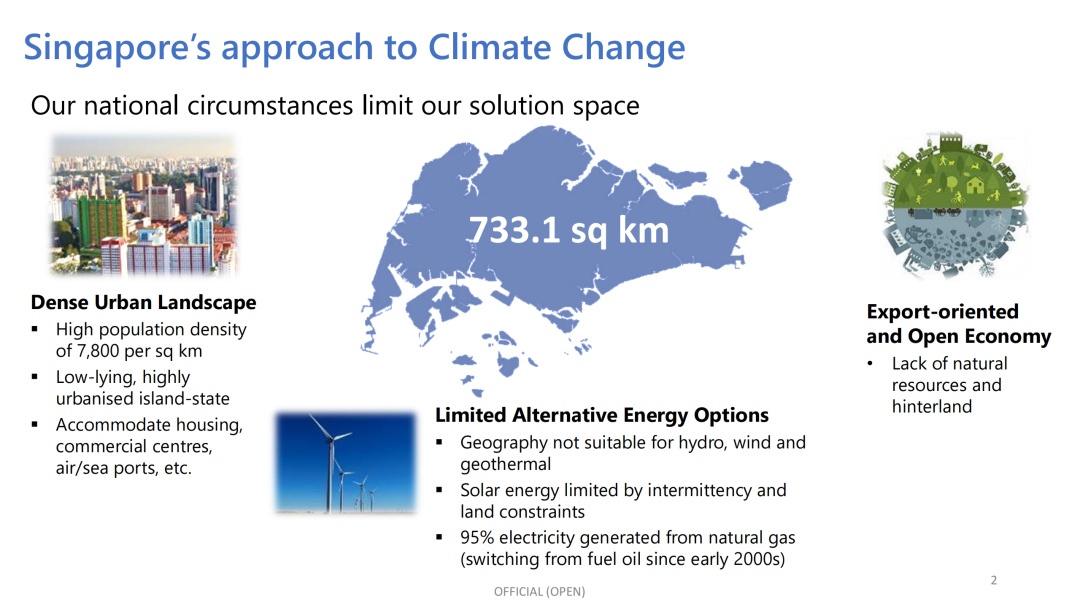

近年来,新加坡在应对气候变化方面采取了积极的行动,但其国内条件限制了减排能力。新加坡的能源结构中95%依赖天然气,且地理位置不适合发展水力、风能和地热能源等可再生能源,导致脱碳进程面临诸多挑战。因此,新加坡的脱碳速度在很大程度上取决于新兴脱碳技术的发展和国际合作[2]。

来源:《Singapore’s Institutional Arrangements for Climate Change》

在此背景下,新加坡将通过国际合作实现其2035年减排目标,并在碳交易和进口可再生能源方面采取了一系列具体计划和措施。

推进碳交易,建立全球碳市场金融中心

新加坡在碳交易方面采取了积极的措施,以推动低碳经济的发展。

自2019年1月起,新加坡开始征收碳税,税率逐年提高,目标是通过经济激励促进能源密集型产业向低碳方向转型,并提升非能源密集型产业的设备能效。

在国际合作方面,新加坡积极参与全球碳市场,包括自愿和合规的碳交易,计划成为全球碳市场金融中心。

新加坡正在建设多个碳市场相关平台和机制。例如,2021年,星展银行、渣打银行、新加坡交易所和淡马锡控股共同投资成立了Climate Impact X(CIX)碳排放权交易所,旨在为国际机构和跨国公司提供高质量的碳信用额度。

此外,新加坡经济发展局与国际排放交易协会(IETA)联合成立了新加坡碳市场联盟(SCMA),以促进高质量碳信用的获取与供应。

进口可再生能源,打造多元化能源结构

新加坡计划到2035年进口4吉瓦的低碳电力,占其总能源需求的约30%。

为了实现这一目标,新加坡正在推进与东盟国家电网互联的计划,以增加绿色电力的进口。目前,新加坡已经从泰国和马来西亚进口水电,并计划吸引更多国家加入这一合作。

此外,新加坡计划通过引入太阳能、生物燃料和氢气等可再生能源,实现能源结构的多元化。

近年来,新加坡积极与中国等国家在区域能源合作方面展开积极对话,探索包括电力和氢能在内的可再生能源合作。

2023年8月,新加坡贸工部长颜金勇在接受媒体采访时表示,新加坡和中国在可持续发展方面合作潜力非常大,双方正积极探讨在电动汽车、电力发展和无人驾驶等领域的合作机遇。

据《2030年新加坡绿色发展蓝图》,到2030年,新加坡所有新注册车辆和出租车必须使用更清洁的能源驱动,并将全岛充电桩增至6万个,预计到2040年,道路上全部车辆均由清洁能源提供动力。

据广东省商务厅统计,2023年6月26日,中国(广东)—新加坡经贸合作交流会达成合作项目32个,投资总额约260亿元。当天中新国家级双边合作项目——中新广州知识城签约12个粤新合作项目,投资总额预计超过30亿元人民币。

此外,颜金勇还表示,新加坡将积极推进氢能源进口项目。“我们希望与中国等氢能生产国合作,参与氢能产业链发展,确保我们能够进口氢能源,保障氢能源能够运往新加坡。”

与中国等建立多项国际合作

为应对气候挑战,新加坡在国际合作方面采取了积极行动。目前,新加坡已与多个国家展开合作,包括了中国、印度尼西亚、澳大利亚、法国、德国、日本、挪威、新西兰、韩国、泰国和英国等。

新加坡樟宜机场室内景观,来源:新加坡经济发展局

新加坡与中国多年来保持着紧密的伙伴关系。在绿色合作方面,新中双方已签署了多份谅解备忘录,在可再生能源、绿色建筑、绿色金融、鼓励企业联合推动低碳技术创新等方面达成了双边合作。

2024年6月,新加坡与中国签署两份谅解备忘录(《关于促进绿色发展合作的谅解备忘录》和《关于加强数字经济合作的谅解备忘录》),以加强双方在绿色发展和数字经济领域的合作。新加坡贸工部提出,新加坡和中国希望通过政策交流和企业合作,促进在可再生能源、绿色建筑、绿色金融,以及水务和垃圾管理方面的双边合作。两国也将鼓励企业展开联合研发活动,共同推动低碳技术的创新。

在绿色金融合作方面,2023年4月,新加坡金管局与中国人民银行成立了绿色金融工作小组,通过统一分类标准、促进绿色金融流动、开发去碳化评级平台等方式,推进两国绿色和转型金融合作。

2024年5月7日,中国-新加坡“负碳合成生物学”国际合作项目在上海交通大学新加坡研究院启动。该项目旨在通过合成生物学策略构建高效捕获光能和固定二氧化碳的细胞工厂,生产新型高性能生物塑料,实现减碳、减塑和变废为宝等多项目标。

2013年,新加坡加入了C40城市气候领导力小组*,与其他全球城市合作,推动城市层面的气候行动。目前,中国已有13个城市加入C40城市气候领导小组,包括了北京、上海、香港、武汉、深圳、广州、南京、成都、大连、青岛、福州、镇江和杭州,与全球城市合作应对气候变化。

*注释:C40组织全称为“城市气候领导联盟”(C40 Cities Climate Leadership Group),是一个国际性的非政府组织,成立于2005年,由时任伦敦市长肯·利文斯通(Ken Livingstone)发起。该组织旨在通过城市层面的合作,推动全球范围内的气候变化应对行动,包括减少温室气体排放。截至2024年,C40共拥有96个成员城市。

值得关注的是,2023年及2024年连续两年,在新加坡贸易及工业部的指导与特别支持下,中国机电产品进出口商会、新加坡中华总商会共同主办了国际产业合作大会(新加坡)暨中国机电产品品牌展览会。2023年的国际产业合作大会(新加坡)暨中国机电产品品牌展览会上,中国机电产品进出口商会联合碳衡科技共同发布了“中国机电行业双碳信息披露平台”。2024年,大会发布了中国机电产品碳标识,对于提升本土产品碳足迹管理水平,推动国际规则“引进来”和本土认证“走出去”具有里程碑意义。

图源:新华社

加入一带一路共建绿色丝路

2024年11月11日,中国和新加坡在“一带一路”倡议下签署了《中华人民共和国政府与新加坡共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》,标志着两国在“一带一路”框架下的合作进入了新的阶段。

《合作规划》坚持共商、共建、共享原则,坚持开放、绿色、廉洁理念,以高标准、惠民生、可持续为目标,围绕促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通、三方合作,深化双方在法治合作、基础设施和物流、生态环境保护、数字经济、城市建设、贸易投资、产业发展、金融合作、教育、科技、文化、旅游、卫生、防灾减灾救灾、媒体、智库等重点领域的互利合作。

《合作规划》的签署,将有力推动中新两国共建“一带一路”务实合作取得新进展,也将推动两国在可持续领域的发展。

结语

多年来,新加坡积极行动,已将可持续发展融入国家战略,覆盖社会方方面面。

2025年是中新建交35周年,双方在气候变化领域的合作取得了显著进展。展望未来,中新两国将在气候变化领域深化合作,共同推动全球绿色低碳发展。

以2035年新减排目标为起点,新加坡正加速迈向2050年净零排放目标。

参考资料:

1. 联合早报:《我国减排新目标:2035年达4500万公吨至5000万公吨》

2.《Singapore’s Institutional Arrangements for Climate Change》